手艺:渐行渐远的江南老行当 - (EPUB全文下载)

文件大小:3.22 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

版权信息

图书在版编目(CIP)数据

手艺:渐行渐远的江南老行当/王向阳著.—桂林: 广西师范大学出版社,2017.8 (雅活书系) ISBN 978-7-5495-9972-1

Ⅰ.①手… Ⅱ.①王… Ⅲ.①散文集-中国-当 代Ⅳ.①I267

中国版本图书馆CIP 数据核字(2017)第172933 号

广西师范大学出版社出版发行( 广西桂林市中华路22号 邮政编码:541001 )

出版人:张艺兵

全国新华书店经销

开本:880 mm ×1 240 mm 1/32

印张:10.375 图:58 幅 字数:180 千字

2017 年8 月第1 版 2017 年8 月第1 次印刷

定价:48.00元

目录

版权信息

回溯故乡的小路(代序)

匠 作

石 匠

泥水匠

木 匠

箍桶匠

解 匠

花 匠

漆 匠

篾 匠

铁 匠

白铁匠

镴 匠

铜 匠

银 匠

弹 匠

染 匠

瓦 匠

棕 匠

钉秤匠

裁 缝

砌灶头

加 工

打笠帽

打 扇

烧石灰

烧 炭

腌火腿

烧烧酒

索 面

做豆腐

捞豆腐皮

打白糖

爆米花

服 务

补缸·补碗·补锅

修伞·补鞋

修钢笔

杀 猪

杀 牛

阉 猪

牵公猪

牙 郎

剃 头

接 生

做 媒

收拾老人

牙 医

巫婆神汉

看 相

算 命

看风水

文 娱

写 对

刻 印

錾 字

画 像

说大书

说小锣书

琴锣说唱

唱新闻

杂 耍

鸡毛兑糖

卖小鸡

贩 树

养 蜂

撑 排

挑 脚

回溯故乡的小路(代序)

这些年,当我回到故乡,在田间小径行走,四面鸟语鸣啾,野草蓬勃,然而村庄却难掩寂寞。记忆里头乡村的生活场景,那些摇着拨浪鼓走村串巷的人,那些携带刨子、锯子、斧头、墨斗的木匠,那些在秋天水稻收割前缝补竹簟的篾匠,那些在农闲时节的晒场上声情并茂哼唱道情和说书的人,那些过年前挥舞剃刀忙得不可开交的剃头匠,都不知道哪里去了。村道上空空荡荡,半天不见一个人影。

中国的乡村,正经历三千年未有之巨变。时代发展的列车滚滚向前,所有人都在拼命向前奔跑,许多事物就被抛在了身后。传统中国里的人情与手工,以及由此产生的缓慢而诗意的生活方式,如同渐渐漫漶模糊的风景,越来越远,直至消逝不见。

每一个曾在村庄里行走的手艺人,都成了“非遗”。

王向阳先生和我一样,从乡村道上走出来,走进了城市。他出生于二十世纪六十年代,经历了反复折腾的七十年代,亲历了改革开放的八十年代,走进了高速发展的九十年代和新世纪。可以说,他完整地目睹和见证了中国社会的现代化进程。他是两栖人,一脚踩在中国最基层的乡村浙江浦江郑宅,另一脚踩在日新月异的都市杭州,他身心徘徊,两地游走,更能体会社会变革潮流之中,城乡之间的差异与人潮的流转;此外,他是读书人,是知识分子,又兼是资深媒体人,心中自有一份道义,肩上更有一份担当。面对社会的巨大变革,他看在眼里,记在心里,那份道义与担当,让他拿起手中的笔,记录下那渐渐消逝的一幕幕图景。

那些生活图景,不仅是王向阳自己的生活,过去的记忆,更是一页页历史,一道道文化。王向阳对故土的深情,对文化的打捞,不是怀旧,而是传承;不是为过去,而是为未来。

少年时,我们都在逃离,拼命朝前赶;中年后,我们开始回归,开始关注内心。王向阳年过不惑之后,身边的亲友一个个出国移民,他却想回家了,回到精神的故乡与物质的故乡。这些年,王向阳先后写出了《六零后记忆》《最喜小儿无赖》《乡愁中国》等好几本书,可以说,他的写作,是为自己铺一条回乡的道路。

王向阳的语言平实无华,甚至有些拙朴,读他的文字,如与乡野山邻饮酒对谈,散落的人物与旧事,经他一一拾掇起来,乡间的泥土气息、俚俗气息、庄稼气息,就在文字里弥漫出来,沉实而内敛,让人读了安稳踏实。在这本书里,王向阳写着一个个匠人的故事。这些年里,书写匠人的图书、影像作品也很多,有的着眼于呈现匠人令人赞叹的技艺,有的注重挖掘其执着坚韧的匠心,有的则致力于搭建传统匠人与现代商业之间的桥梁,而王向阳这一本,则是在书写匠人本身——他们的生活,他们的命运,他们的光阴与苦乐,他们的到来与走失。

我的朋友草白,写过一篇文章《劳动者不知所终》,她在文中说:“在我还小的时候,那些真正的劳动者——他们是走村串户的货郎,炸爆米花的外省男人,弹棉花的驼背,以及做衣服的,收长头发的,阉猪的——过着动荡或半动荡的生活,在大地上奔走,以不同的方式养活自己及家人,艰辛却充满尊严。”

是的,他们是一个个人物,他们有着自己的喜怒哀乐。他们是瓦匠、棕匠、钉秤匠,他们是烧烧酒、烧炭、做豆腐的,他们是一个个为生计奔波的小人物,一个个面容模糊的普通人。那时候没有“非遗”,他们只是自己生活的缔造者。他们行走在崎岖泥泞的乡间小道上,风雨兼程,且歌且行,为自己也为别人,在身后留下一行浅浅的足迹。

现在,王向阳循着这些浅浅的足迹回溯故乡。他的内心踏实又丰富。他拨开纷乱的人潮,穿过寂然的荒野,走上那条宁静又温暖的小路。

是为序。

周华诚

二〇一六年立夏,杭州

匠 作

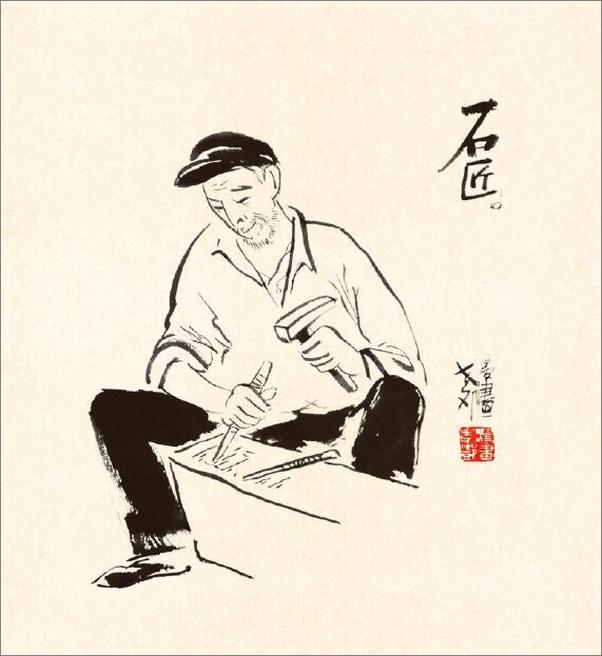

石 匠

小时候,新居落成,宴请工匠,石匠当仁不让坐酒席的上横头,其次泥水匠,再次木匠,有“木匠让泥水,泥水让石匠”的说法。为什么石匠在百工中高人一筹呢?这是用血汗换来的。他们终年与“石头老虎”打交道,极易受伤,轻则流血,重则断骨,以致丧命,因而有一句“学得一个石匠出,血干也要晒三斤”的俗谚。

为此,石匠劳作时全神贯注,不苟言笑,久而久之,形成沉默寡言的职业习惯。每天早上,他们吃过早饭,背着工具,来到石宕,低头干活,不许说笑,直到下午才能开口。有的年轻石匠耐不住寂寞,多说两句,老石匠就劈头盖脸地骂过来:“嘴巴好像屁股!这是在哪里?”

石匠还有近乎苛刻的忌讳,在采石的时候,不能说“肉”,因为石头碰到肉,肯定出事故。曾经有一个采石的小工不懂行规,随口说了一句:“老板,今天买块肉吃吃。”石匠当天就不出工了。

常年在石宕里采石,风吹雨淋,烈日曝晒,石匠戴不住口罩,任凭漫天飞扬的石粉吸进肺里,沉积体内,天长日久,易得职业病——石肺,又称矽肺。二十世纪五十年代之前,家乡的医疗条件差,石匠大多只活到三四十岁,活过五十岁就 ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 手艺:渐行渐远的江南老行当 - (EPUB全文下载)