国家人文历史半月刊2015年13期 - (EPUB全文下载)

文件大小:7.77 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

目录

封面文章

卢作孚带领民生公司抢运长江水道上的大迁徙

挫败地面攻势 挺过野蛮轰炸一座屹立不倒的城市

奠定新中国政治基础重庆八路军办事处得民心者 将得天下

政治部团结各界人士宣传抗日国民政府军事委员会:抗战指挥中枢

国民参政会在重庆 抗战中的民主党派

英国大宪章800年贵族“吐槽”引发的民主基石文件

话题

镜头下的惊心动魄中国飞行员孤战32架日军机群

蜜月期异常短暂印孟关系因恒河水闹僵

官兵腐败 用人不当 损失惨重乾隆平定台湾:一场自诩的“武功”

免还是不免?皇帝说了算!免死金牌未必是护身符

高效行政 多重监督宋朝官员任命书的制度密码

封面故事

中国战时首都为什么是重庆

专题

竞争力来自满足用户需求《大宪章》升级换代不停歇

尚武

国民革命军第200师与装甲兵团中国军队拥有机械化师的开端

人物

与《美丽心灵》不一样的纳什天才与精神病的博弈

我所知道的谢铁骊导演利用江青保护艺术家

旅行

古都托莱多浓缩西班牙历史风云

驼铃悠悠传千古 丝路合作谱新篇 丝绸之路旅游开创美好未来

视听

《我是路人甲》“星二代”尔冬升闯入“路人甲”的世界

唯物

《鹰石山花图》笔墨间挥洒英雄气

读书

《卡尔霍恩文集》 短评柏林墙倒塌的地方不是终点

读书

专栏

暴力统治,另类的朱明皇朝

官场争议红灯区

从命运到法律

那色彩仿佛正在呐喊

编读

编读

年历

年历

段子

段子

声音

声音

微言

微言

外刊

外刊

图志

抗战中的儿童

题库

题库

卢作孚带领民生公司抢运长江水道上的大迁徙

作 者:李崇寒

1937年11月,淞沪会战失败,上海失陷,日军乘机突破苏州河防线和江阴要塞,进逼南京。16日,蒋介石在南京中山北路的铁道部防空洞里主持国防最高会议,正式决定将国民政府迁往重庆。当晚,国民政府主席林森率政府文官、参军、主计三处官员及随行医生、国府侍卫队(约二三百人)、军乐队(约百人)乘舰西上,由南京出发,沿长江经武汉驶向重庆。

此时,林森已近古稀之年,名义上他是国家元首,实际上一切都得听从蒋介石的决策行事。临行前,林曾对蒋介石说,“我可能不能再回南京了!你们一定抗战到底,取得最后胜利”,并对自己的财产作了处理:古董文物赠予博物馆,字画、书籍、佛经送给图书馆,存款6万元分送给义子、嗣孙和子孙。为防不测,林森还预立遗嘱交代后事,提出将存在国家银行的法币50万元设为基金,以其每年利息,专作考选留学欧美研习自然科学学生固定经费。并亲手制订考选办法24条,“嘱由能表情于斯学者,恪守此方针而办理之”,颇有种“一入蜀道,义无反顾”之意。

“有的不让去的人去了,让去的反而没有去成”

虽然国民政府早在10月底就部署了西迁重庆的行动,但发布正式命令时仍显仓促,以至于离开南京的国民政府员工们个个行色匆匆,丝毫没有思想准备。即便如此,南京国民政府机关的搬迁工作依旧有条不紊地进行。国民政府机构中,属于主席领导的机构有文官、参军、主计三处,全府员工不下一千余人,要不要把全部人员和物资都搬走是个很大的问题。

据当年随行西迁的国民政府文官处书记官丁绍兰回忆,筹迁工作中,限于财力、物力的拮据和交通运输的困难,不可能全部迁移,只能是既迁移,又疏散。“先拟定了疏散计划,根据工作的需要,以既自愿又强迫的原则,除高级官员外,下级人员中认为不需要的,一律以‘非必要人员’疏散,留职停薪,每人发一点疏散费。”然而这一疏散计划并不能很好地执行,“到重庆后,有的不让去的人去了,让去的反而没有去成。”

国民政府首批西迁,军事委员会海军部特意调派了617吨的“永绥号”兵舰作为林森专轮,船上载有国民政府重要档案文件印信,一部分印铸技工和必需的机件。据丁绍兰统计,“这只大船所载人员共有一千多人,连同物资器皿,船上挤得满满的”。船舱中,“除主席林森居于专舱之外,其余员工以职位高低,依次乘坐不同的舱位,并允许携带家属。”

“永绥号”出发时,已近17日凌晨,没有送别仪式,没有任何西迁宣言。船行三日,途经武汉时,中央通讯社才公开发布《国民政府移驻重庆宣言》。考虑到前方川江水落,兵舰无法通过,23日,林森率文官、参军、主计三处长官和高级官员,乘民生公司的“民风轮”先行;其余人员和物资另乘“民贵轮”。民生公司由重庆人卢作孚一手创办,为支持抗战,他献出了民生公司所有的大小船舶百余艘供军需和民用,林森等人乘坐的“民风轮”和“民贵轮”只是其中之二。

11月26日,林森率部抵达重庆,据当时报纸记载,“各军政首长、各机关法团代表,及各学校学生两万余人,齐集储奇门码头迎候。林主席下轮登岸后,即向欢迎人员颔首答礼。其时军乐大作,情绪至为热烈。”一到重庆,远离硝烟之地,战争氛围缓和很多,四川省主席刘湘让出了城外化龙桥私宅作为林森官邸,背山而立的重庆高级职业中学改建为国民政府办公大楼,12月1日正式交付国民政府使用。

国府进驻后,一切因陋就简,大门是临时修筑的,门柱都是内撑杉杆,外钉木板,再抹以水泥制成。进大门有一空坝,坝中央竖有旗杆,后来在林森的规划指点下,空坝陆续栽植了许多树木花卉。参军、主计、文官办公地点的分配依坡势逐级而上,最下为参军,上为主计,山上最高偏西为文官处。在后山,林森设计修建了一座供十人开会的茅亭,古朴典雅,抗战期间国防最高会议等重要会议皆在此举行。

林森之后,国民政府各院、国民党中央驻武汉各党政军机关、民间团体、新闻单位等文化机构纷纷迁往重庆。1938年,国民政府所属中央各行政部门的办公机构,聚集于重庆新市区的上清寺、曾家岩及大溪沟、罗家湾约两平方公里的地界内。对于新入驻的房屋规格和装修水平,他们没有任何要求,往往都是稍加修整便匆匆进驻。而重庆市民为国民政府让房、让地,可谓尽心尽力。12月8日,蒋介石的到来,宣告了历时一年的国民政府西迁重庆行动终于结束。

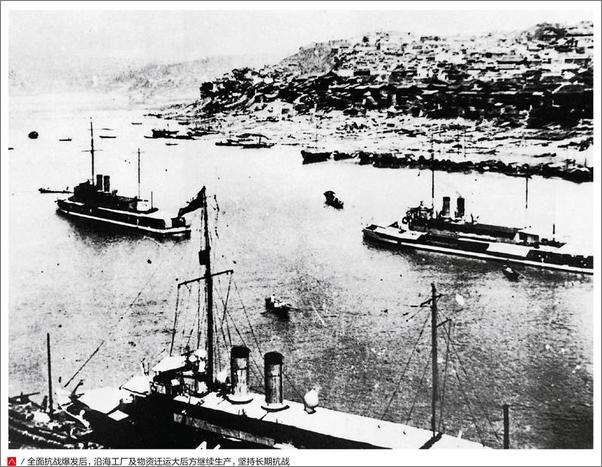

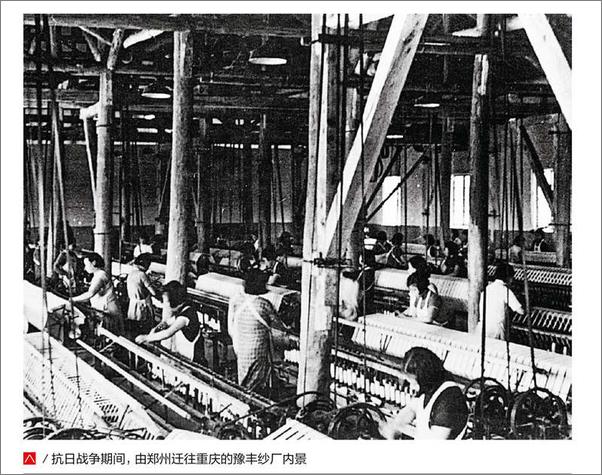

苏州河上的内迁图

与国民政府西迁重庆同步的,还有国民政府资源委员会主导的“工业内迁”。据1937年国民政府实业部统计,当时全国已登记在册的工厂共3849家,集中在沿海地区的就超过了3300家,而上海作为最大的工业城市, ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 国家人文历史半月刊2015年13期 - (EPUB全文下载)