热爱大地的智者——邹衡传 - (EPUB全文下载)

文件大小:0.86 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

第一章 君子自强

第二章 初恋田野

第三章 意气风发

第四章 不甘蛰伏

第五章 石破天惊

第六章 天道酬勤

第七章 夕阳无限

第八章 桃李不言

参考资料

一、书籍

二、 论文

第一章 君子自强

“楚塞三湘接,荆门九派通。江流天地外,山色有无中。”湖南古称荆楚,向来以雄奇的山水著称于世。近代的湖南更是一个神奇的地方。在风起云涌,云波诡谲的一百多年中,中国的灵气似乎都凝结在三湘大地上。所谓气蒸云梦泽、地灵人杰并非溢美,而是名至实归。从以曾国藩为首的湘军将领到以谭嗣同为首的维新志士,从以黄兴为首的革命先驱到以毛泽东为首的无产阶级革命家们,他们都在近现代中国的历史上留下深深的痕迹,影响甚至改变了整个中国乃至世界的发展轨迹。

澧县古称澧州,位于湖南省的西北部,在澧水中下游,洞庭湖西岸,是湘西北通往鄂、川、黔的重镇,素称“九澧门户”,因澧水贯穿全境而得名。澧县比起三湘其他有开天辟地之功的名人或具鬼斧神工之魅的山水名胜区而言,显得比较的古朴和幽静,好像一枝隐于深山的幽兰,默默地奉献自己的清香。

澧县历史悠久。县城自南北朝建州以来,屡为府、州、路治所,境内名胜古迹甚多,计有国家级文物保护单位三处,省级文物保护单位八处,以城头山、彭头山、鸡叫城、八十垱、十里岗、丁家岗为核心的澧阳平原史前文化遗址群已由国家向联合国申请世界文化遗产。特别值得一提的是,在被评为中华20世纪100项重大考古发现的城头山古文化遗址上发现了中国最早的、距今6000年的古城址、古祭坛和古稻田,把中华文明史向前推进了1000年。江泽民主席1995年视察澧县时亲笔题写了“城头山古文化遗址”,蒋纬国先生则在台湾题词:“中华文明亿万载,澧州古城七千年”。

本传记的主角邹衡先生是位考古学家,喜欢追寻事物的源头。但是,邹先生对自己出生的介绍却稀少极了——邹先生曾经对学生或者考古爱好者们介绍自己的过去,从他的介绍中,我们只能知道,他出生在湖南澧县的一个小山村,那是一个略有家底的地主家庭,家里兄弟姐妹九个,他是小儿子。可是,对于邹衡先生整个家族的事情,我们后人能够了解的非常少,他的故乡、他的过去,似乎都成了空白。

热爱大地的智者邹衡传第一章君子自强1927年1月,在湖南澧县九垸,这个洞庭湖边山清水秀、幽静美丽的小山村中,一户小有薄产的邹姓人家又有了弄璋之喜——这家人将迎接他们的第九个孩子。“九”对于古老的中国家族是个极其吉祥的数字;多子多福,又素来是中国农家的传统;更何况,这婴儿又是传统中国人眼中喜欢的男孩子,这虽然为今天许多追求男女平等的人士所诟病,但在当时,却是中国社会不争的事实。在乡民的眼中,这位称得上财主的邹大户不但衣食安稳,而且中年又得了小儿子,是极有福气的。

这个新出生的孩子给整个家族带来的喜悦无可言表,爷娘疼满崽,对小儿子的怜惜是许多中国父母共有的特点。从邹衡的名字,我们可以明显地看出家族和父母亲对这个小儿子的期望和爱护。不知道是哪位极有学问的先生,或许就是孩子的父亲邹老先生给孩子取了个大号叫邹绍权。在中国偏远的山村,一般人家的孩子不是叫“福”就是叫“根”,更有随便的,叫个阿狗阿猫的,反正农家孩子多,多了就不值钱了。像邹绍权这样的名字,不但称得上文绉绉,而且还包含着对孩子的极高期许,“绍”可能是族名的排行用字,不必深究,但这“权”字却大有讲究了,意味着父母希望孩子有极强的能力,能够掌握自己的命运和与自己相关的事物。而后来邹衡先生将其一生都义无反顾地投入到考古事业中,并且在考古学上取得了巨大成就,也是对自己名字的最好诠释。

上世纪30年代的中国农村在鲁迅先生笔下是极其落后的。然而正因为落后,做父母的就少了许多对孩子们的期望和约束,乡下的孩子们是极快活的。可以想象,幼年时期的邹绍权在父母和众多的兄长姐姐们的庇护下,在澧水的支流边,在田野间,在山岭里,曾经有过一段无比纯真快乐的岁月,除了玩,还是玩,那种尽情享受自然,享受每一分钟童年快乐时光的逍遥,是今天的绝大部分儿童所不能奢望的。也许就是这一时期对于乡土的最纯真的感情,是他以后在漫长的岁月中整天与山野泥土为伍,但却甘之如饴、深以为乐的研究态度的源泉吧。

那时的乡下,小绍权能上学的可能性太小了,有的家族可能会办私塾,但私塾先生对孩子的制约力实在不强,逃学、逃课、不做作业的现象比比皆是,乡下孩子大多只求认个字写个名,谁家指望他们飞黄腾达呢?但显然,邹家对邹绍权的教育是非常重视的,因为,他不但有名,而且有字——“学衡”。一般来说,字是孩子上学后先生取的,可能先生觉得这个孩子有学习的慧根,联系到他的名“绍权”,所以希望他不但能够学,而且学了之后,还能自己评价,自己衡量得失,因此以“学衡”作为他的字。“权”、“衡”,是权衡利弊得失,还是权衡学问人生,这就要看孩子以后的人生走向了。

这个“衡”字让孩子本人非常喜欢,所以当他成年后,他扔掉了对“权”的追求,而转向考古学的深入研究——他给自己取了一个新的名字叫“邹衡”。

邹衡出生在地主家庭,许多人可能认为邹财主家里一定丰衣足食,有足够的余财,老财主每天躲在房间里数着白花花的银元,然后悄悄地乐。所以老爷子供这个心爱的小儿子上完私塾上高中,然后风风光光地进入北大,让他学习有成,一帆风顺,是易如反掌的。

其实不然,甚至大谬!这实在是许多人对当时土地主认知的误区。旧中国的许多地主,可能家族相对比一般的农户要大,土地可能也不少,温饱不成问题,但是旧中国的地主并不见得家家都像人们想像的那样家财万贯,为所欲为。那时的地主的收入绝大部分来自土地,而土地依赖自然环境,任何一场水灾或者旱灾、蝗灾,都会给这些土地拥有者带来巨大的灾难,倘若遇到了兵火等小老百姓根本就无法控制的人为因素,那就真是灭顶之灾了。

邹衡的家也一样。一个家庭拥有九个孩子,既标志着人丁兴旺,又代表着巨大的负担。一次意外的水旱灾难,就可以让他们面临破产。虽然父母开明,竭力供小儿子上学堂,但是中间肯定遇到了某种困难,导致邹衡曾因家境贫寒而两次辍学,按今天的说法就是,他所在的大家族一度沦为贫困家庭,以至于年少的邹衡不得不离开学校,为养活 ............

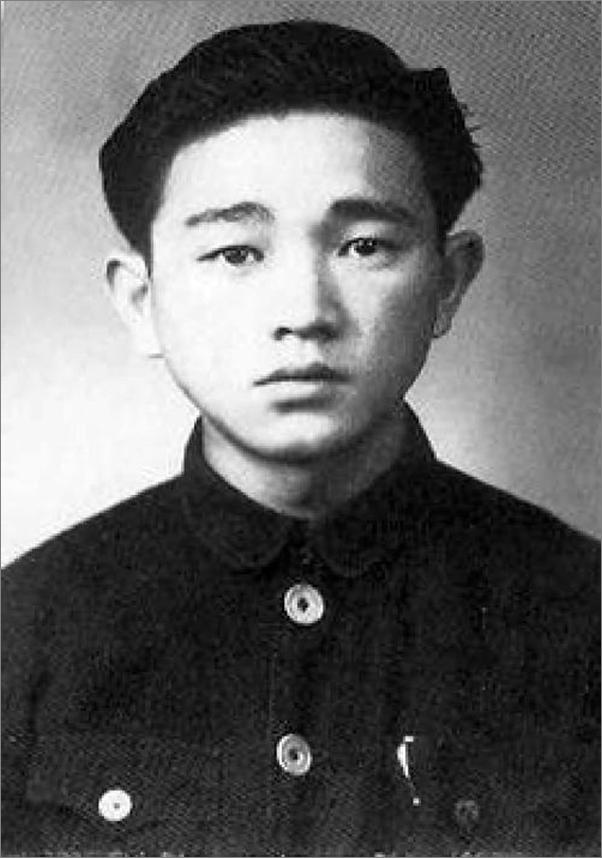

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 热爱大地的智者——邹衡传 - (EPUB全文下载)