父亲那场永不止息的战争 - (EPUB全文下载)

文件大小:5.76 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

版权信息

父亲那场永不止息的战争

作 者:王明珂

责任编辑:王志坚

责任校对:叶 宇

目录

版权信息

思亲怀人

父亲那场永不止息的战争

在成都的一个小茶馆里—张光直先生临终前的一场安祷

黎光明:一个边缘时代的边缘人—《川西民俗调查记录1929》作者简介

寻访凌纯声、芮逸夫两先生的足迹—史语所早期中国西南民族调查的回顾

历史变迁的微观过程—谨以此文纪念湘西石启贵先生

学术反思

人类社会的三个层面

许多个人如何构成社会—我对埃利亚斯与布迪厄的阅读

史料的社会意义

游移于边缘、边界的田野

文明的另一面相

历史与神话:人类族群的集体记忆

谁是“炎黄子孙”

从人狗关系看人类文明变迁

游牧对当代社会的启示

《川西民俗调查记录1929》导读

由羌民到羌族的饮食文化变迁

民族文物之反映与映照—史语所文物陈列馆民族学展示说明

反思“历史”与社会:以凹凸镜为隐喻

学术访谈

反思历史的学问与关怀现实的学者—历史人类学家王明珂专访

宁为学界的“毒药猫”

羌族文化保护与学术认知

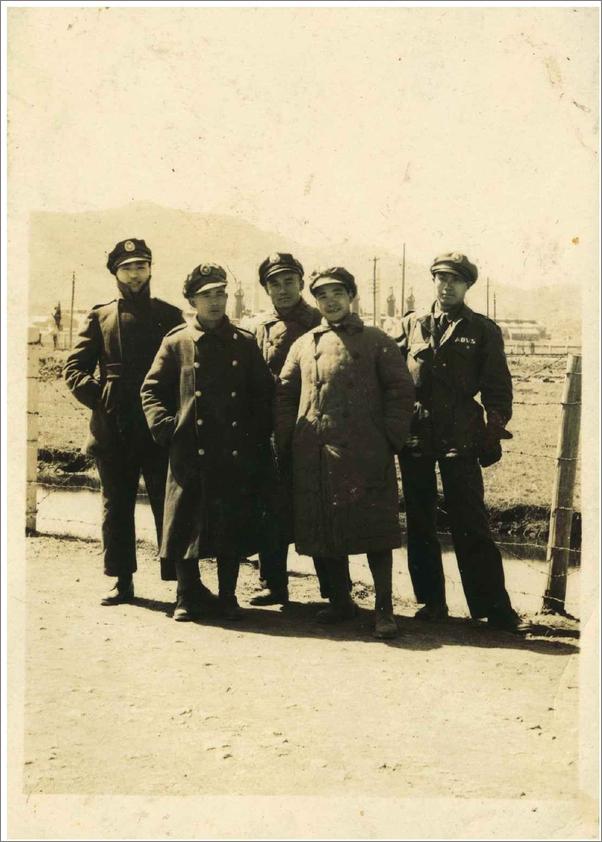

王光辉(右一)与战友合影于东北

巴底半山腰上的琼山村

巴底的墨尔落村

刻着佛教经文的玛尼石

松潘小姓沟的羌族夫妻

松潘小姓沟的羌族村落

茂县牛尾巴寨下的岷江河

思亲怀人

父亲那场永不止息的战争

父亲二十岁从军,四十岁退伍,但在我感觉中他一直是个军人。生在那时代,他先是身不由己地成为军人;战争岁月中的经历,又使他成为一辈子的军人,即使在退伍之后。

我的童年,可以说大多在父亲的挫折与父母成天的争吵中度过。约在我小学五年级时,有一天父母亲又在客厅中争吵。我躲在房间里,翻弄着抽屉里的杂物,试图脱离那战场。在一个旧信封中,我翻出一张灰黄的照片:一张长靠椅上坐着一位美丽端庄的女军官,四五个年轻男军官或坐或站或卧地围着她,前面几个人腰间还佩着短枪,表情或神采飞扬,或顽皮轻佻。照片背面,一行墨迹将泯的小字:“妈,看你的儿女们,重庆。”望着照片中年轻俊逸的父亲,我臆想,若那战争延续下去,若父亲不来台湾,若父亲没有和母亲结婚,他就不会每日过着为柴米油盐发愁的日子。或者,战争过后他又可以回武昌,跳舞、打麻将,过着他逍遥的公子哥生活。

王明珂父亲王光辉在重庆从军时的合照

一

据父亲说,我们家在武昌是个经商世家。我们家族的字辈排行,“骏业宏开正大光明”,也说明这是个经商家庭。祖父曾留学日本早稻田大学,回国后在家乡经营造纸业。父亲为“光”字辈,名光辉。大学时曾就读武汉的中华大学。据父亲说,那时他成天跳舞、打麻将。读到大二,当时是1937年,许多同乡朋友都从军打日本人去了,并从战场前线写信回来,所以他们麻将也打不下去了。父亲向祖父要求休学从军,但祖父坚决不许。后来在祖父以“至少要当个军官”为条件的让步下,父亲进了黄埔军校(当时称中央军校),成为第十五期黄埔军人。

从父亲口中,以及我对他的记忆中,当年他所参与的那些战争只是些片断景象:带车队走滇缅公路,由于任务艰辛,来回一趟便晋升一级;回到重庆,却听得人们传言滇缅远征军运补车队替宋美龄带进口丝袜;从重庆的防空壕里拖出上千的尸体,每一具都带着咽喉上的爪痕及扯破的衣服,显示他们死前遭受的窒息之痛;远征军驻印度时,夜晚有印度人摸进军营,从怀中掏出一包橄榄大的红蓝宝石换面包(母亲手指上那个大蓝宝石戒便是如此来的);伪装成警察、卫生部队支持东北的四平战场,受“共军”连续一周的猛烈攻击。然后便是,逃难时到处寻找亲人的记忆。

二

来到台湾后,父亲便一直住在高雄县凤山镇黄埔军校旁的黄埔新村。这也是我出生,以及二十岁之前成长于斯的地方。是的,我的幼年与青少年生命与“黄埔”无法分割—翻墙进入黄埔军校偷芒果与卫兵捉迷藏,观看军校学生在黄埔大道上踢正步对他们扮鬼脸,甚至青少年时眷村朋友们共组的帮派也叫“黄埔”。据父亲说,刚到台湾时,一切都明白了:许多很亲近的朋友、同僚、长官,原来都是共产党潜伏在各部队里的人。难怪后期与“共军”作战时,“共军”经常比“国军”先知道“国军”部队调度。

王光辉(右一)与战友合影于东北

便是如此,从小我在眷村的抗战、“剿匪”记忆中长大。夏天南台湾溽热的夜晚,邻居们搬出板凳、躺椅坐在巷子里,摇着扇子,大谈抗战、“剿匪”的事。或讲到伤心处引起一阵静默,或几个人扯下裤子、掀起上衣比身上的弹痕,引起旁边妈妈们的窃笑。小时候,听来听去,都是些雨林中作战的故事—他们如何穿过雨林出其不意地突袭日军,如何受蚂蝗、毒蛇、疟疾纠缠,等等。但小孩们更感兴趣的是:“咬人的蚊子大得像鸡,恨不得拔枪打它们”,“比水桶还粗大的蟒蛇,让碾过它的吉普车跳起老高”,或是“没头的军人鬼魂晚上在旷野里踢正步”。稍微大一些时,我才知道我们整个眷村,黄埔新村,住的大多是三十八师及新一军的军眷,孙立人将军的手下。小时候常听大人说,初来台湾时,孙将军说不久就要打回去。大家也为此摩拳擦掌,因为新一军从来不相信他们会打不过“共军”。他们说,丢了大陆有很多原因,但新一军可没打过败仗。我在这眷村中的成长经历,便是从童年幻想着鸡那样大的蚊子、让吉普车弹跳起来的大蟒蛇,到逐渐了解为何村中都是些在军中“没搞头”的叔叔伯伯们。

父亲在1949年大撤退时,托同僚将我奶奶自武昌接来台湾,因此小时候我们家是村中极少数有长辈在的家庭。小时候,只觉得家中有个奶奶唠叨我们,其他也不觉得如何。后来才逐渐知道,什么是抗战、“剿匪”战争造成的妻离子散、骨肉分离。小时候过年时,总有三四个军人叔叔伯伯在我们家吃年夜饭,然后大人们打麻将。有一位叔叔经常喝醉了在我家院子里吐,边吐边哭,对来劝的人说,就让他一年哭一回罢。有个孙少将,每次来到村上,便让我们一群孩子挤在他插着将官旗的吉普车上,呼啸着进入黄埔军校的大门,带我们在军区内采芒果、游泳。听说,孙少将的小孩都留在大陆没带出来,所以他特别疼孩子。

父亲对奶奶极孝顺。据父亲说,在武昌,他家里是富商地主,所以奶奶留在大陆会被清算斗争,但来台湾后,对于一直有佣人伺候的奶奶来说,也是苦。所以父亲尽力奉养奶奶,不让她受苦、生气。在我记忆中,父亲只打过我一次,为的是我不听奶奶的话,还对她 ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 父亲那场永不止息的战争 - (EPUB全文下载)