中国文学中的孤独感.e - (EPUB全文下载)

文件大小:0.52 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

目录

中文版序

第一章 孤独

第二章 隐者

第三章 《诗经》

第四章 屈原

第五章 宋玉

第六章 项羽

第七章 汉代的诸位作家

第八章 阮籍

第九章 刘琨

第十章 左思

第十一章 鲍照

第十二章 袁粲

第十三章 陆机

第十四章 王羲之

第十五章 陶渊明

第十六章 杜甫

第十七章 李白

附录 中国文学中的融合性

后记

译者后记

中文版序

初读此书时,我还是广岛大学文学部中国文学研究室的本科生。那个时候,在中国文学研究室,文学方面有横田辉俊副教授,语言学方面有古田敬一教授、森野繁夫副教授等几位先生。

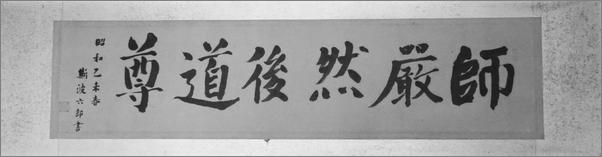

原子弹爆炸之后,广岛沦为一片废墟。斯波六郎博士到这里来赴任,担任广岛大学中国文学研究室的教授一职。我从恩师森野繁夫先生那里听到过关于斯波先生的一些逸事。曾经挂在研究室的斯波先生的墨宝“师严然后道尊”(《礼记·学记》),无论是从文辞上还是从字迹上,都颇能彰显斯波先生的人格。

斯波六郎书

这回,趁着为中文版作序的机会,我又重读了一遍此书。虽然无法清晰地回想起20岁之前初读此书的感想,但如今自己也到了耳顺之年,对“孤独感”这一问题,多多少少能够理解一些了。

斯波六郎像

斯波先生对孤独感的研究,除了极具说服力之外,其考证的严谨准确也自不待言。随着对作品的例举分析而展开论述,读者也能够充分理解中国文学中的孤独感。我自己也真想以学生的身份,去听听斯波先生的课。

我们国家的中国文学研究,首先留意的是对中国的古典作品进行正确的解读,在对作品充分的理解之上,再进行学术上的考证。这种以考证学为基础的研究成果,有一部分被译为了中文,中国学者也能够读到。我们日本的中国文学研究者,则大多阅读了以中文写成的论文。从这个意义上讲,研究成果的交流是单向进行的。

这一次,刘幸、李曌宇两位同学将斯波先生的大作译为中文,使得这本书不仅能够被中国的学者读到,还能够被普通的读者广泛读到,这真是一件可喜可贺之事。此书的翻译颇为困难,不仅仅是将日文译为中文那么简单。译者如果对中国文学缺乏深刻的理解,是难以做到的。在这个意义上,可以说两位同学为中日学术交流做出了非常大的贡献。

对我自己来说,能够得到撰写这篇序文的机会,先于他人读到此书的中文翻译,也是莫大的幸运。再次向刘幸、李曌宇两位同学奉上诚挚的谢意。

衷心期待今后有更多日本学者的中国文学研究成果可以被译为中文,研究成果的交流不再是单向进行,而是双向的互动。

广岛大学教授 佐藤利行

[1]

注释

[1]

佐藤利行(Sato Toshiyuki,1957— ),日本著名汉学家,现任广岛大学副校长、文学研究科教授,研究领域主要为中国六朝文学和中日比较文化学。有《陆云研究》《西晋文学研究》《王羲之研究》等专著行世。

第一章 孤独

《孟子·梁惠王下》中有言:“老而无子曰‘独’,幼而无父曰‘孤’。”此外,“老而无妻曰‘鳏’,老而无夫曰‘寡’”。这四者合起来,被视为“天下之穷民而无告者”。然而,在孟子这里,“孤独”这样一个复合词尚不见使用。

接下来到了《荀子·王霸》,其中虽然有“孤独鳏寡”

[1]

这样的措辞,但这还不能和“孤独”这样一个复合词等而视之。

不过,人们普遍认为“孤独”这个复合词是承续了孟子和荀子的意思演变而来的,在《礼记·王制》《淮南子·时则训》,以及司马相如的《上林赋》中已经能够见到了。

[2]

作为“孤独”这个词而言,这是最早的用例。

只不过,这几个用例主要指的是在物质生活方面无所依凭的意思;而今天普遍使用的“孤独”这个词主要指的则是精神生活,其内涵略有偏差。

此外,如果认同“特”字与“独”字相通的话,那么,搜寻“孤特”这个词,在《管子·明法解》《韩非子·孤愤》,以及《史记·项羽本纪》中所引陈馀写给章邯的信中,也能见到

[3]

。不过,在这些用例中,“孤特”指的是在政治以及人际交往的对外关系中处于孤立无缘的状态,并非从个人精神生活的角度所谈。

那么,从精神生活的角度出发,或者说,至少也要更多地包含一些精神生活层面的意思,这样一个“孤独”的出现,我认为最早也要等到2世纪中期以后,临近东汉末期的时候。在《楚辞·七谏》王逸注中见到的“孤独”,以及《毛诗·小雅·正月》郑玄笺中出现的“孤特”(“特”与“独”相通),便是此例

[4]

。可以认为,这和现代日语中的“孤独”已经非常接近了。

虽然说在中国,与这个意思相勾连的“孤独”这个词是在2世纪中期以后才出现的,但是,对孤独这种情绪的自觉意识却在更早之前就有了。

从这里开始,我想要谈的“孤独”,都遵循现代日语的意思。

多年以前,在某本杂志上,某位作家,大致写过这样一件事:据东京警视厅的调查,自杀者分为写了遗书的和没写遗书的两种。而且,年轻人几乎都写了遗书,而中年以后的人则不怎么写。这是因为中年以后的自杀者有非常复杂的情况,往往认为他人是无论如何也理解不了的。换言之,其本质是排斥他人的理解的。因为已经复杂到了排斥他人理解的程度,所以遗书就没法写了。

正如这件事所表明的那样,这种认为一切都只是自己个人的问题,没有可以停靠的港湾,孤立无援的心绪,换言之,令自己感觉到孤独的心境,便是“孤独感”。

然而,这种孤独感也并不是只有自杀者才会感觉的到的,只要是会内省的人,都会在这方面或多或少有一些经验吧。此外,如果对这种个人体验到的孤独感追究到底的话,想来也不难注意到,人之为人,终归是孤独的吧。

人类这种生物是会经营社会生活的。《荀子·王制》中曾写过这样的意思:人类啊,单就一个人的能力来看,是很贫弱的,负荷之力不及牛,奔跑之速不及马。然而尽管如此,却能使役牛马,这是为什么呢?这是因为人能经营集体生活吧。(力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。)

写下这本《荀子》的荀况是公元前4世纪与公元前3世纪之交的人,这些话似乎很早就暗示了人是具有社会性的。

然而,一方面人类原本就具有这样的社会性,但与此同时的另一方面,从一开始,人类也有着人人殊异的性格。

《左传·襄公三十一年》中已有“人心之不同也,如其面焉”之语。在我想来,从这句话看,古人已经隐 ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 中国文学中的孤独感.e - (EPUB全文下载)