校雠广义 (套装共4册)【校雠学重建的奠基之作,分别为版本编、校勘编、目录编、典藏编。文献学经典之作,传统文化研究实用参考】 (中华书局) - (EPUB全文下载)

文件大小:10.85 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

总目录校讎廣義.版本編(修訂本)校讎廣義.目録編(修訂本)校讎廣義.典藏編(修訂本)校讎廣義.校勘編(修訂本)

注:文中出现的“□”同原版纸书

圖書在版編目(CIP)數據

校讎廣義.版本編/程千帆,徐有富著.—修訂本.—北京:中華書局,2020.3

ISBN 978-7-101-14075-0

Ⅰ.校… Ⅱ.①程…②徐… Ⅲ.①校勘-理論②版本-考證-中國-古代 Ⅳ.G256.3

中國版本圖書館CIP數據核字(2019)第186548號

書 名 校讎廣義 版本編(修訂本)

著 者 程千帆 徐有富

責任編輯 潘素雅

出版發行 中華書局

(北京市豐臺區太平橋西里38號 100073)

http://www.zhbc.com.cn

E-mail:zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京市白帆印務有限公司

版 次 2020年3月北京第1版

2020年3月北京第1次印刷

規 格 開本/920×1250毫米 1/32

印張14 插頁2 字數320千字

印 數 1-3000册

國際書號 ISBN 978-7-101-14075-0

校讎廣義叙録

校讎廣義一 版本編

校讎廣義二 校勘編

校讎廣義三 目録編

校讎廣義四 典藏編

叙曰:

治書之學,舊號校讎。比及今世,多稱目録。核其名實,歧義滋多。《文選》卷六《魏都賦》李善注引《風俗通》云:“案劉向《别録》,‘讎校’,一人讀書,校其上下,得繆誤,爲校。一人持本,一人讀書,若怨家相對,爲讎。”(“爲讎”二字據胡克家《考異》補)蓋校讎本義,惟在是正文字。然觀《國語·魯語》載閔馬父之言曰:“昔正考父校商之名頌十二篇於周太師,以《那》爲首。”則次第篇章,亦稱校矣。此一歧也。而鄭樵《通志序》謂其《校讎略》之作,乃“欲三館無素餐之人,四庫無蠹魚之簡,千章萬卷,日見流通”。詳所論列,求書、校書之外,兼及類書、藏書。是此諸業,亦歸校讎。此又一歧也。逮章學誠撰《校讎通義》,自叙其書,以爲“校讎之義,蓋自劉向父子,部次條别,將以辨章學術,考鏡源流。非深明於道術精微、群言得失之故者,不足與此。後世部次甲乙,紀録經史者,代有其人;而求其能推闡大義,條别學術異同,使人由委溯源,以想見於墳籍之初者,千百之中,不十一焉”。則雖求之、校之、類之、藏之,猶未足以盡校讎之能事。必也,明系統,精類例,使人得由書籍之部居類别,以見道術之源流異同。此又一歧也。

校讎歧義,具如上述。還語目録,何莫不然。《〈文選〉注》嘗引《别録·列子目録》,其文今存,蓋即劉向校書,隨竟奏上,合《漢書·藝文志》所指“條其篇目”之目與“撮其指意”之録而成之篇。是目録之始,在爲一書條篇目,撮指意,俾覽者得於籀讀之先,知其大較,其事甚明也。嗣班固《漢書·叙傳》述其志藝文,有“劉向司籍,九流以别,爰著目録,略序洪烈”之語。持是以稽《漢志》體例,則班氏之所謂目録,已引申條一書篇目之義爲定群書部類;撮一書指意之義爲别學術源流。後來承響,遂有以爲治學涉徑之學者。如王鳴盛《十七史商榷》云:“目録之學,學中第一緊要事,必從此問途,方能得其門而入。”即是此義。此一歧也。而黄丕烈《汪刻〈郡齋讀書志〉序》曰:“余從事於此,逾二十年。自謂目録之學,稍窺一二,然閲歷既久,知識愈難。曾有《所見古書録》之輯,卒不敢以示人者,以所見之究未遍也。”考丕烈昔人列之賞鑒家,其精詣獨在版本,旁及校藏;於類例出入,學術派别,初未聞有所甄明。兹亦以目録爲言,則賞鑒校藏諸端,皆此學所有事矣。此又一歧也。然語及目録學界義之恢宏,近人張爾田之言,尤爲極致。其序孫德謙《劉向校讎學纂微》曰:“目録之學,其重在周知一代學術,及一家一書之宗趣,事乃與史相緯。而爲此學也,亦非殫見洽聞,疏通知遠之儒不爲功。乃世之號目録家者,一再傳後,寖失其方,百宋千元,標新炫異。其善者爲之,亦不過如吾所謂鰓鰓於寫官之異同,官私著録之考訂而止;剖析條流,以爲綱紀,固未之有聞。”詳張氏此所謂目録,即前引章氏之所謂校讎,蓋籠括一切治書之學,而以辨章學術、考鏡源流者爲之主。此又一歧也。

由上可知,蓋始有校讎目録之事,繼有校讎目録之名,終有校讎目録之學。其始也相别,其繼也相亂,其終也相蒙。若夫目録之名,昉諸漢也,目録稱學,則盛有清。雖徵之載籍,宋蘇象先《丞相魏公譚訓》嘗記乃祖頌“謁王原叔,因論政事。仲至侍側,原叔令檢書史,指之曰:‘此兒有目録之學。’”可據以遠溯宋初,然固未甚通行也。故自鄭樵而後,治書之學,統被校讎之名,其正詁遂轉晦。逮於乾、嘉,異書間出,小學尤精,古籍脱訛,多所改定。校讎本義,復顯於時。彼以類例部次爲主者,乃不得不别號其學爲目録。其在初興,章學誠嘗持異議,見意於《信摭》之篇。其言曰:“校讎之學,自劉氏父子,淵源流别,最爲推見古人大體;而校訂字句,則其小焉者也。絶學不傳,千載而後,鄭樵始有窺見,特爲校讎之略,而未盡其奥。人亦無由知之。世之論校讎者,惟争辨於行墨字句之間,不復知有淵源流别矣。近人不得其説,而於古書有篇卷參差,叙例同異,當考辨者,乃謂古人别有目録之學,真屬詫聞,且摇曳作態以出之。言或人不解,問伊:書只求其義理足矣,目録無關文義,何必講求?彼則笑而不言。真是貧兒賣弄家私,不值一笑矣。”章氏云云,乃已習於固有之名,遂致譏於新興之學。然言雖駿利,殊鮮和人。則以校讎一詞,沿用最久,疊經變易,義陷模糊。不獨目録之學,拔幟樹幟,即專事是正文字者,且或改稱校勘之學,以自殊異。夫以偏概全,既涉淆混,求其副實,更造新名,此學術史中公例,無足驚奇,而況宋代已有此稱乎?此其所論,不免拘虚之見矣。其後若朱一新《無邪堂答問》云:“劉中壘父子成《七略》一書,爲後世校讎之祖。班《志》綴其精要以著於篇,後惟鄭漁仲、章實齋能窺斯旨,商榷學術,洞徹源流,不獨九流諸子,各有精義,即詞賦、方技,亦復小道可觀。目録校讎之學所以可貴,非專以審訂文字異同爲校讎也。世徒以審訂文字爲校讎,而校讎之途隘;以甲乙簿爲目録,而目録之學轉爲無用。多識書名,辨别版本,一書估優爲之,何待學者乎?”所言雖推衍鄭、章,而已校讎目録二名交舉。張氏《〈 ............

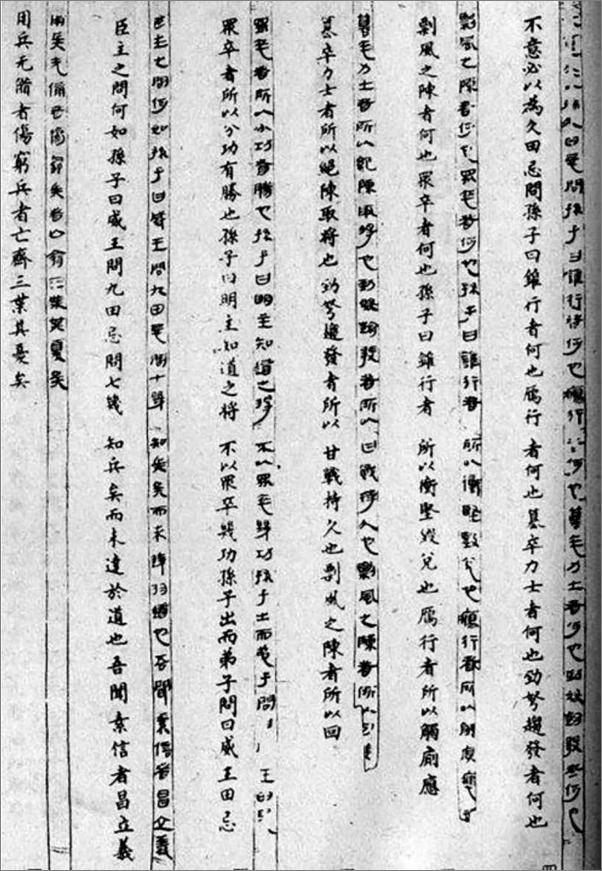

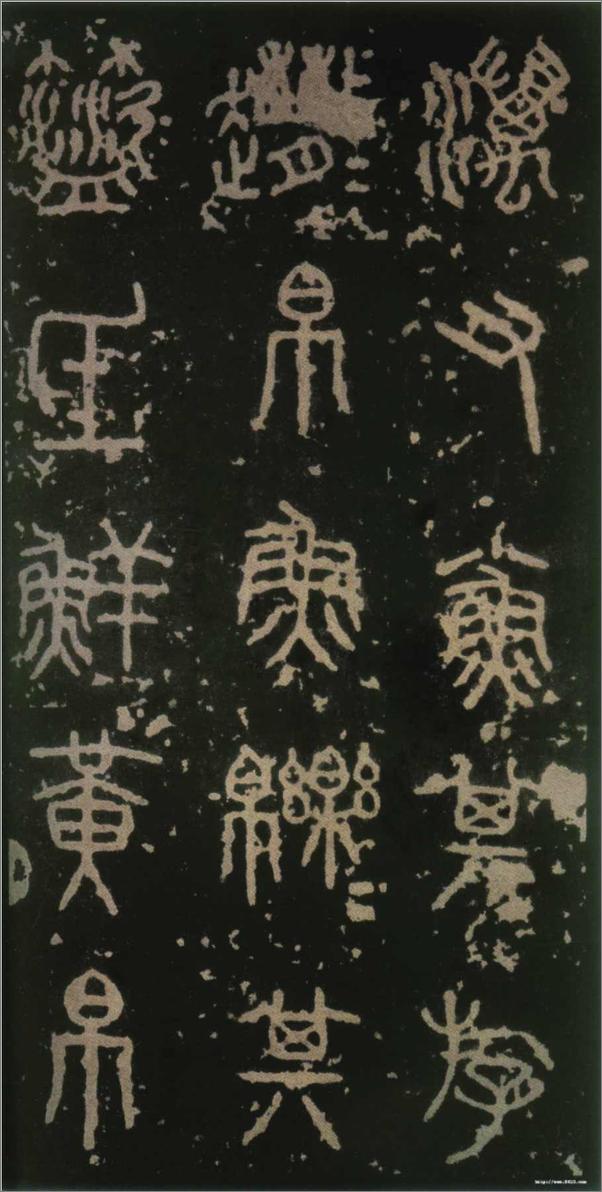

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 校雠广义 (套装共4册)【校雠学重建的奠基之作,分别为版本编、校勘编、目录编、典藏编。文献学经典之作,传统文化研究实用参考】 (中华书局) - (EPUB全文下载)