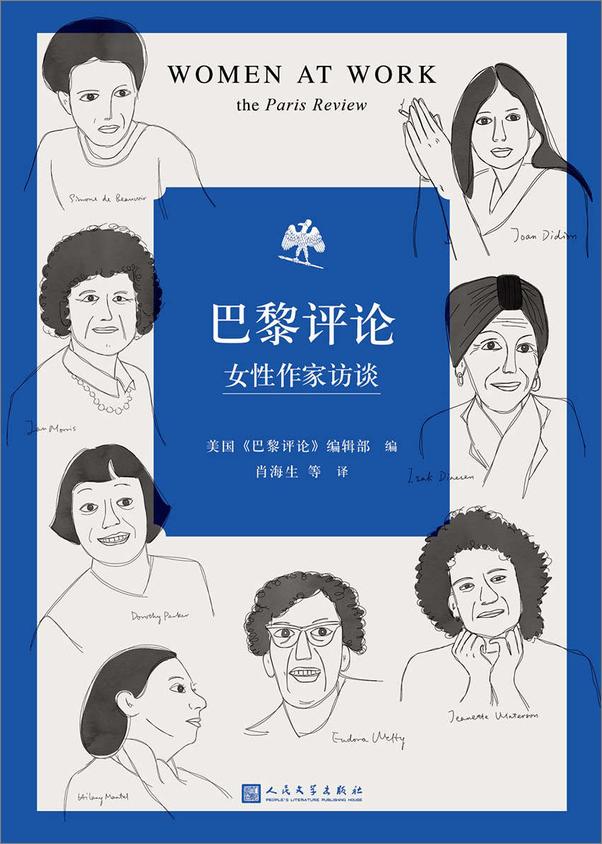

巴黎评论·女性作家访谈 - (EPUB全文下载)

文件大小:0.53 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

版权信息巴黎评论·女性作家访谈编者:美国《巴黎评论》编辑部译者:肖海生等品牌方:九久读书人

目录

版权信息

伊萨克·迪内森

西蒙娜·德·波伏瓦

伊丽莎白·毕肖普

玛格丽特·尤瑟纳尔

埃莱娜·费兰特

珍妮特·温特森

玛丽莲·罗宾逊

希拉里·曼特尔

多萝西·帕克

尤多拉·韦尔蒂

琼·狄迪恩

格蕾丝·佩雷

娜塔莉·萨洛特

简·莫里斯

安·比蒂

洛丽·摩尔

伊萨克·迪内森◎肖海生/译 前些年,当嘉宝计划在大荧幕版本的《走出非洲》中出演伊萨克·迪内森本人时,从某种意义上来说,这有点像本色出演,因为演员和原著作家一样,都是北欧的某种神秘造物。伊萨克·迪内森,原名卡伦·克里斯汀·布里克森—芬奈克,是如假包换的丹麦男爵夫人,她的父亲是威廉·迪内森,也是十九世纪经典作品《狩猎书简》一书的作者。布里克森男爵夫人在不同国家用不同的名字发表作品:通常是伊萨克·迪内森,有时候也会用塔尼娅·布里克森或卡伦·布里克森。老朋友们称呼她为塔纳、塔娅或塔尼娅。曾经还有一本令人愉悦的小说,有段时期她一直不承认那是自己写的,虽然所有读者一看就能猜出皮埃尔·安德切尔不过是男爵夫人的又一个化名。文学圈一直流传着各种传闻:她其实是个男作家;他其实是个女作家;“伊萨克·迪内森”其实是个兄妹合用的名字;“伊萨克·迪内森”二十世纪八〇年代去过美国,她其实是个巴黎人;他住在埃尔西诺[1];她大部分时间待在伦敦;她是个修女;他非常好客,经常招待年轻作家;她很少露面,基本隐居起来了;她用法文写作;不,英文;不,丹麦文;她实际上……这样的传言从未终止。一九三四年,哈斯与史密斯出版公司(后被兰登书屋收购)推出了《七个哥特式故事》,哈斯先生读过一遍就决定出版它。这本书一夜成名,成为很多作家和画家的心头挚爱,这本新书从一开始就是被当作经典来对待的。在现代文学正典之外——就像一只黄鹂在一笼子蜕毛的红雀外面——伊萨克·迪内森为她的读者提供了聆听故事时永无止境的满足感:“后来怎么样了?……好,那么……”她身上那种说故事的本能,或者说民谣诗人的本能,和她那种细腻而清晰的个人风格相得益彰,以至于海明威在接受诺贝尔奖颁奖时抗议道,这一荣誉早应归于迪内森。——尤金·沃尔特,一九五六年第一场罗马,初夏,一九五六年。第一次对话发生在一个人行道边的餐厅内,在纳沃纳广场,这个长条形的广场经历过洪水,也曾上演过激烈的模拟海战。暮色沉沉,天空是一片鸢尾花般的蓝紫色;伫立在贝里尼雕塑中间的方尖碑看起来苍白且轻盈。在咖啡馆的桌边,坐着布里克森男爵夫人、她的秘书兼旅行伴侣克拉拉·斯文森,还有采访者。男爵夫人就像从她自己的小说中走出来的人物,苗条,直接,风趣。她穿着一身黑,黑色的长手套,一顶黑色的巴黎款式的帽子,帽子的顶端到底部颜色渐深,在她漂亮的眼睛上投下阴影,眼底深深浅浅地闪着光。她的脸瘦长而醒目,嘴角和眼边漾着浅浅的笑意,表情瞬息万变。她的声音悦耳轻柔,却有一种力量和音色让人立即感受到,这位夫人既有着深刻见解,又不乏绮丽魅力。她的同伴斯文森小姐,是位面带稚气却有着迷人笑容的年轻人。伊萨克·迪内森:采访?哦天哪……好吧,我希望……别是一长列的问题或者残酷的逼供吧,我希望……前不久刚做过一次采访……太可怕了……斯文森小姐:是,有个男人要拍部纪录片……那次有点像在做教义问答……迪内森:要不我们就一起随便聊聊,然后你写下喜欢的部分?《巴黎评论》:好啊,你可以划掉一些,再补充点什么。迪内森:好的,我不应该答应太多的采访。我已经病了一年多,一直住在疗养院里。我真觉得我会死。死亡在我的计划之中,我做好了准备,我等着它。斯文森小姐:哥本哈根的医生告诉我:“塔尼娅·布里克森很聪明,但她做得最聪明的事就是挺过了两次手术。”迪内森:我甚至计划了最后一次电台谈话……我在丹麦时做过很多次电台谈话,关于各种主题……他们很乐于邀请我担任电台嘉宾……我策划过一次关于死是如何容易的谈话……这不是一种病态的想法,我的意思是,这个观点其实能令人感到安慰和振奋……死是一种绝妙的、可爱的经历。但我病得太厉害了,没能完成这个对话。在疗养院里待这么久、病得这么严重,我甚至几乎感觉不到这条命还属于自己。我就像一只徘徊萦绕于此的海鸥。我觉得世界是如此奇妙、快乐,一息不停,而我已不是它的一部分了。我来罗马就是为了试着再次进入世界。啊,快看那天空!《巴黎评论》:你对罗马熟悉吗?上次来是什么时候?迪内森:好多年前了,那次是来觐见教宗。我第一次来罗马是一九一二年,那时候我还是个小姑娘,和我表姐,还有我最好的朋友,她嫁给了丹麦驻罗马的大使。那时我们每天在博尔盖塞别墅[2]里骑车,路上马车来往,车上坐着当时那些快活的美女,时而停下来聊天。太舒服了!看看现在,汽车和摩托车,刺耳的喧嚣,人们行色匆匆。这是现在的年轻人想要的,速度才是最重要的。而当我骑着我的马——我是个小女孩时一直有匹马——我觉得现在的年轻人丢失了一些珍贵的事物。我们那时的孩子活得很不一样,即使住大房子,你也没什么玩具。现代的机械玩具,自带动力,我们那时基本不存在。我们只有很简单的玩具,而且得自己琢磨怎么玩。我对提线木偶的喜爱就来源于此,我还试着自己动手写剧本。你当然也可以直接买一只木马,但我们更喜欢自己去树林里找来枝条,用绳子捆绑连接起来,用想象力把它变成布西法拉斯[3]和珀伽索斯[4]。现在的小孩,从出生开始就满足于做个袖手旁观的人,而我们习惯做创造者。现在的年轻人不再熟悉材料,也很少使用,所有的东西都是机械的、城市化的,孩子们在长大的过程中不亲近燃烧的火、鲜活的流水和土壤。年轻人想和过去一刀两断,他们憎恨过去,甚至不想听到过去的事。也能理解一部分原因。刚刚过去的对他们来说就是一段长长的战争史,他们没兴趣。这也许是一些事情的终结,一种文明的终结。《巴黎评论》:但是厌恶会导向爱:他们也许转个圈还是会回到传统。我会觉得漠不关心更可怕。迪内森:也许吧。而我会喜欢他们喜欢的东西,现在我爱上了爵士乐。我觉得,这是我这辈子音乐领域里唯一的新事物。我不会说我喜爱它胜过古典音乐,但我的确迷醉其中。《巴黎评论 ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 巴黎评论·女性作家访谈 - (EPUB全文下载)