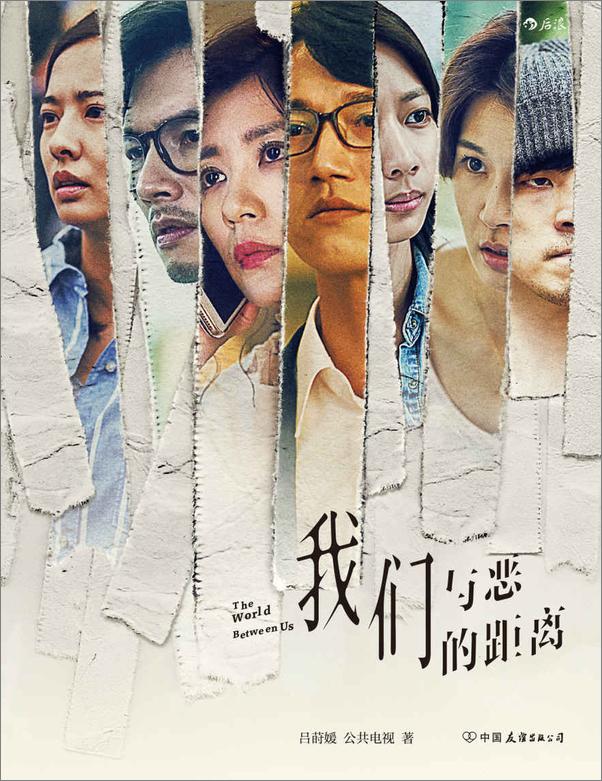

我们与恶的距离 - (EPUB全文下载)

文件大小:9.42 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

我们与恶的距离

吕莳媛,公共电视 著

版权信息

书名:我们与恶的距离

作者:吕莳媛,公共电视

版权:后浪出版咨询(北京)有限责任公司

目录

故事简介

导读推荐1 马欣 通往地狱之路,常由自命良善的人所铺成

导读推荐2 赖芳玉 邪恶来自欠缺思考的危险

编剧自序 吕莳媛 写剧本是每天跟自己打仗的工作

SCENE 1:制作团队的写实剧使命

制作人 林昱伶 学会与恶和平相处,找回有温度的力量

导演 林君阳 这是一个非拍不可的故事

监制 于蓓华 台剧新写实运动,开启多方对话空间

SCENE 2:与恶共处的演员群

贾静雯×宋乔安 只有伪装,她才有活下去的勇气

温升豪×刘昭国 原谅太难,但不要放弃对话的可能

吴慷仁×王赦 即使备受质疑,也要为人权燃烧

周采诗×丁美媚 恐惧,往往来自不理解

林予晞×宋乔平 安抚一个人,原来并不容易

曾沛慈×应思悦 她的开朗,是不得不的选择

陈妤×李大芝 就算改了名,寂寞仍如影随形

林哲熹×应思聪 他们不危险,请不要害怕

分集剧本

第一集

第二集

第三集

第四集

第五集

第六集

第七集

第八集

第九集

第十集

编剧的独家推荐片单

故事简介

两年前一场无差别杀人事件中,凶手李晓明造成九人死亡,数十人受伤,台湾“最高法院”宣判其死刑定谳。

身为“品味新闻台”编辑主管的宋乔安,她的儿子正是这起事件的罹难者。乔安与丈夫本因工作理念不同渐行渐远,更因儿子离开后水火不容,准备诉请离婚。白天她是新闻台厉声火爆的主管,晚上则是无法走入儿子房间、以酒精麻痹身心的可怜母亲……当女儿的行为日渐失序,加上凶手李晓明的妹妹因缘际会进入公司,成了自己的下属,她与丈夫刘昭国,终究被逼着直视整起事件和新痕旧创不断的人生。

与此同时,李晓明的辩护律师王赦,在死刑定谳之后仍想要了解其犯罪动机,被受害者家属泼粪、遭骂“人渣律师”,连家人都无法体谅。锲而不舍的他,开启了众人命运联结……

导读推荐1 通往地狱之路,常由自命良善的人所铺成 作家/影评人 马欣

《我们与恶的距离》要说的不是如何分辨善恶,而是如果不睁开眼睛看清楚这个世界,人将无从善也无从恶。

记得日本心理学家河合隼雄说过:“一味地‘排除恶’,恐会引来更大的恶。”毕竟排除恶是方便的,因为最早帮助我们社会化的常是童话,但它也会误导我们对善恶的标准。童话通常引导我们生来是一个主角,这幸运的本位让我们看事情充满盲点。

许多童话中“主角”的明证是他对善恶一无所知,无论是灰姑娘或是小红帽等,仿佛对“恶”的无知是我们以为“好”的正统性。这类建构出自恋视角的故事,使得我们对恶很容易呈现歇斯底里的反应,我们经年累月的受害者情结也开始产生,以为那是自我纯洁的象征。善恶说穿了,在没有好的教育基础下,在当代无疑是各种自恋形式的裹脚布。

对加害者丢石头,更能成全自己的自恋

当我们论述善恶时,只要意识到有人在观看,我们就有种亟欲表态的冲动,像猴子当街表演一样,没有比“对加害者丢石头”这件事更能满足自己的自恋感。这是《我们与恶的距离》剧本书里的众生相。

里面的多数角色,都有着“跟人群向恶人丢个石头便感到满足”的潜意识,生怕这世上没有好事之徒,随时等待着下一波热闹。并非因为正义感,我们对善恶的沉迷,更多是我们的自恋有了更多的表述出口。

因此,《我们与恶的距离》里固然以为死刑犯辩护的律师王赦被群众泼粪为爆点,但人物线众多,它的主角其实是广大群众,当然包括煽风点火的键盘侠与记者,一起联结出一串人形蜈蚣,成为一种集体附魔的状态。

对恶的着迷与追打,是疏离社会的附魔群像

一开始或许有人是善意地上网留言,但陷入群体狂热后,常会陷入一种道德亢奋的状态而不能自已,不断关注那个犯人、不断搜寻着那人的传闻,而成为一种成瘾状态。如汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)对盲目人群的观察:“这些群众的主要特质不是残酷和落后,而是孤立以及缺乏正常的社会关系。”

《我们与恶的距离》是这疏离社会下的附魔状态,一如书名本身就是个提问,我们与恶的距离比你想象的近,因为我们往往假善恶之名,行自我证明之实。只要是快意恩仇都充满了一念无明,哪里来的善恶。

在集体失格的时代,家庭可能不失格吗?

故事的主线为加害者家属与被害者家属,中间联结的则为律师、心理医生与记者,不过真正带出这故事主情感的是随机杀人犯的妹妹李晓文,从她必须要改名、在网络上也被罪名连坐、家人躲逃、选择工作的小心翼翼等,让人想到东野圭吾的《信》,在一个有重罪犯的家庭中,他的家人是否有重生的机会?

亚洲一直以家为单位,只要小孩犯罪,直接追讨的就是家长的教育方式,接下来挖出的就是嫌犯的在校生活与平常鸡毛小事。我们急着要找一个理由来让自己心安,急于将他人人生简化为两句话,大量使用专业用语,如“反社会分子”被情绪化操弄,而忽视这时代“失格”这件事的泛滥。各专业领域都逐渐失格的状态,如何奢谈“家”仍能像20世纪80年代经济起飞时有一定的约束效用。

老实说,20世纪80、90年代被高估的典范家庭,因为曾经是个稳固的经济单位,在经济平稳时才能发挥它的作用,一旦阶级与经济风向混乱,“家”这艘船如果太小,就在风雨中失去了定锚的力量,人们只能以浮木来抓住“家”这概念。人们对于追索“家长失格”这件事有种过时的观念,“家”这单位之于社会,已非以前的度量。整体翻转的价值观,让我们忘记我们都在一个集体失格的年代而不自知。

因此,书中举出几个家庭为例子,都以过往僵化的价值面对现在的社会,出现了《你的孩子不是你的孩子》中世代脱节问题,无论是里面追八卦求实时的记者无法身教于孩子、身处富裕阶层而严重脱节于现实与其他阶层的父母、忙于营生无暇他顾的父母,都像是在大海中失去坐标的父母,无法掌握新时代的风向而自乱阵脚。书中男女老少都在这大景幕中,出现了集体迷失的状态。

新闻业的老鸟与菜鸟一起迷失,成为一个表演者而非产出者,虽然失去了新闻业的公信力,但仍创造了一个过度嘈杂且语焉不详的世界。

众声喧哗的世界,你能分辨哪一句是真实的吗?

故事中的角色们每日在这些真假舆论的回声中无法思考,包括自媒体本身就容易有一种过于自曝的躁 ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 我们与恶的距离 - (EPUB全文下载)