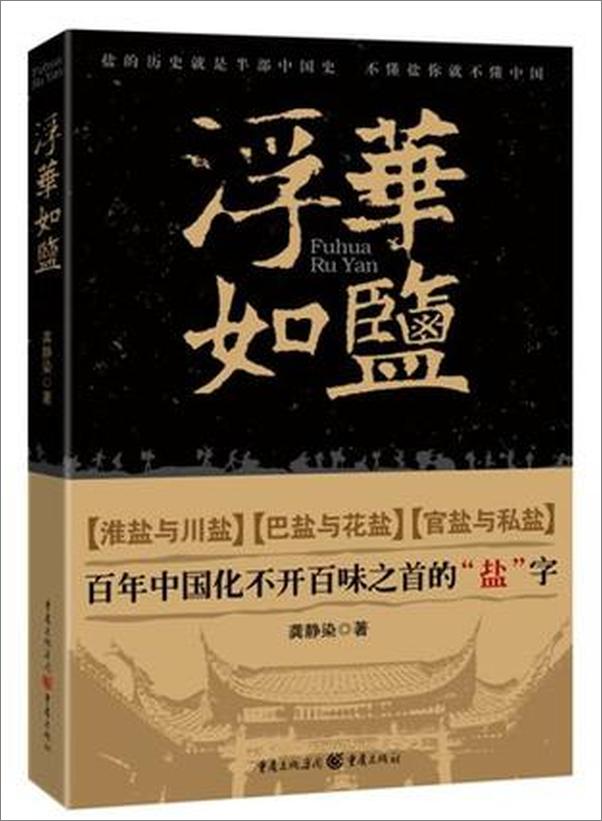

浮华如盐 - (EPUB全文下载)

文件大小:0.29 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

版权信息

书名:浮华如盐

作者:龚静染

编辑:张立武

出版社:重庆出版社

出版时间:2014年4月第1版第1次印刷

ISBN:978-7-229-07598-9

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

后记

第一章

一

桥镇出盐是因为一只斑鸠。

这件事可能很多人都不会相信,就是在现在的桥镇人看来也近乎于荒谬,他们会说那只是小说中的情节,小说中的东西谁又会当真呢?但请相信我,在说出这句话的时候是经过慎重考虑的。当你读完下面漫长的文字之后,你就会相信自然的奇妙。而我之所以要说出这句话,其实是为了说说这句话中的三个词,它们分别是桥镇、盐、斑鸠。

桥镇,位于川西南,与雷、马、峨、屏等川边接壤,方圆二十里,人口数万,但桥镇的人口从来就是个模糊概念,旅人、商贾、工匠往来如云,是四川少见的水陆大码头。桥镇四周山丘连绵,巍巍峨眉就在其侧,但从古至今,无论你从哪个方向走进桥镇,迎面而来的都是一片开阔的景致,桥镇一览无余地躺在山水之间。有人说桥镇有点玲珑蕴藉的意味,岷江穿镇而过,这是一条宽阔汹涌的大江,还有一条静静的小河茫溪与之交汇,一动一静,相映成趣。而蜿蜒的河道也带来了桥镇两江三岸的小镇格局,河边榕树成荫,一到夏天,便把大片大片的凉爽送到了岸边的庶民百姓屋檐下。

桥镇境内河道交错,水面上船只穿梭不息,有大客船、载粮船、运煤船、小渡船、打鱼船、粪船等等,当然最多的还是盐船,浓郁的盐巴气息弥漫在河面上。沿岸是高高低低的吊脚楼,吊脚楼之间又有不少大大小小的码头,大码头是人来货往的地方,有的还有趸船相铺;小码头可能只能够通往岸上的一条小巷,常常是当地一些农副产品的船运通道,比如生姜、白蜡、麻丝、桐油等等。一旦忙过了季节,这些码头便寂无一人,成为了女人们洗衣汲水的地方。但桥镇更是个盐业重镇,跟一般的乡村小镇大不相同,从景观上一望便知,天车远近林立,烟囱里冒着浓烟。那些天车是专门用来从盐井中提卤的装备,用木头一节一节地搭建而上,形成塔状,有些高达数十丈,直刺蓝天,蔚为壮观。在桥镇像这样的天车有成百上千,每一个天车下都是一口深深的盐井,盐卤从地层中提取出来,通过熬制就变成了白白的盐。

就说到了第二个词:盐。字典里的解释很简单,就是一种咸的物质,但柴米油盐的盐跟字典上的盐是有区别的,盐是生活中的必需品,人不能缺少盐。这个事情还可以找出佐证来,据说古人天真烂漫,他们把盐当糖一样来吃,

没事就嚼盐粒,嚼得有滋有味,但这样一嚼的结果是嚼出了历史。

这就说到了斑鸠,其实,历史对斑鸠而言是不存在的,虽然斑鸠飞行的时候翅膀略呈弧形,跟天空保持了某种平行的关系。但下面讲的故事却有些离奇,说明斑鸠在历史的某个片段中曾身陷其中,并让那段历史迷雾重重,当然那是只很久以前的斑鸠了。

事情是这样的,有一天,有只斑鸠飞过桥镇的山地时,突然头一栽,就掉了下来。捡到斑鸠的孩子心想白捡了块肉,搭上几根枯枝,就可以美美地打回牙祭。第二天,孩子又到山坡上割草,割着割着,突然,他身边不远的地方又有一只斑鸠掉了下来。他拨弄着斑鸠褐色的羽毛,光亮柔滑,身上并没有带伤,心里便嘀咕,没有人把它打下来呀。

下山的时候,孩子看到天很快就阴了下来,一块乌云正好罩在他的头上。孩子背着半背篼草就回了家,进了屋子,他妈问他为啥只割了半背篼草,孩子说是山上下起了大雨。牛槽在屋子的背后,去倒草要走过一道土墙,就在这时孩子又看见山上的那朵乌云,而乌云下飞过了一只斑鸠,他想这不会是那只掉下来的吧?这样一想,他不由得打了个冷战。

孩子第二天没有敢再去那个山坡。过了几天,又有一个孩子到那个山坡去割草,他什么都不知道,只是埋着头干活,他想的是得为牛多割些草,因为犁田插秧的时节已经来了。他的刀是那样利落,嚓嚓嚓的,连那些五颜六色的小花也被割成了两截。突然,空中掉下了堆粪,“啪”地落在他的头上。孩子气急败坏地望着天空,但鸟并没有理他,它们照样在天上飞来飞去,甚至叫出的声音有点像在取笑他。孩子想,如果手里有把弹绷,“嘣”的一下,翅膀就变成了张烂纸。这样一想,他就没有那么气了。其实是鸟已经飞走了。他顺手抓了把草擦头顶上的鸟粪,把头擦成个乱鸡窝。

又开始埋头割草。割着割着就忘了鸟粪的事,也越割越起劲儿,草脆脆的,在镰刀下发出嚓嚓嚓的声音。这时候,空中又掉下了什么,他愤怒地回头一看,结果发现不是鸟粪,而是一只麻雀。

麻雀比斑鸠要小,再肥的麻雀也不足二两肉,这点美味还不够塞牙缝儿。但从那以后,桥镇的娃子都喜欢往山坡上跑,他们都知道山里有个秘密,那里常常要掉下些好东西,在割草、采野果,甚至闭上眼睛打瞌睡的时候,就能捡到各种各样的鸟,斑鸠、麻雀、布谷、黄莺、野鸽、鹞子……传言很快传遍了桥镇,在那个奇怪的山坡上,飞着一些奇怪的鸟,它们飞着飞着就奇怪地掉了下来。但事情太过奇怪了,就没有人敢吃这些鸟,因为白捡的东西大概只有牛粪蛋子。

揭开这个谜底已经是很多年以后的事了。人们在这片山坡上发现了盐,并在山坡上接连凿出了两口盐井,其中一口叫福泉,一口叫保通。又过了两年,再次凿出了四口盐井,短短几十年间,这个地方的盐井已经达到六百七十二口,上井四十六,中井一百零一,下井五百二十五,中、上井每井岁得盐十万斤以上,成为了四川的大盐场。朝廷在此设置盐课司,照井课税,并将部分盐换成马匹,充备边戎。为什么会在那个山坡上发现了盐呢?这是个秘密,而秘密的开头是一只斑鸠,是它把人们的眼光吸引到了那里。

这是明朝永乐年间的事了。

五百年后,也就是到了民国时期,抗战正在胶着阶段,有个叫缪剑霜的人来到了桥镇,自然也听说了这个故事。当时的情况是他推了推眼镜,意味深长地说了句:“这可真有意思呀!”

说完这句话,他又望了望天空:“桥镇现在的斑鸠多吗?”

在座的人都笑了起来,谁也没有去数过。但盐灶肯定是多了,其实缪剑霜关心的就是这个,盐灶越多越好,多了盐才能保障军供民食。当时的情况是整个中国沦陷了一半,沿海一带的盐场几乎被日本人占领,而内地最大的盐场就在川西南这一带。

缪剑霜是刚刚新上任的国民政府盐务总局局长, ............

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 浮华如盐 - (EPUB全文下载)