余英时访谈录 - (EPUB全文下载)

文件大小:2.11 mb。

文件格式:epub 格式。

书籍内容:

图书在版编目(CIP)数据

余英时访谈录/陈致访谈.—北京:中华书局,2012.3(2012.5重印)

ISBN 978-7-101-08277-7

Ⅰ.余… Ⅱ.陈… Ⅲ.余英时-访问记 Ⅳ.K825.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第218505号

书 名

余英时访谈录

访 谈 者

陈 致

责任编辑

李 静

出版发行

中华书局

(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)

http://www.zhbc.com.cn

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷

北京瑞古冠中印刷厂

版 次

2012年3月北京第1版

2012年5月北京第3次印刷

规 格

开本/880×1230毫米 1/32

印张

插页10 字数200千字

印 数

13001-21000册

国际书号

ISBN 978-7-101-08277-7

定 价

32.00元

目录

我走过的路 余英时

直入塔中,上寻相轮

克鲁格奖

政治、党争与宋明理学

清代考据学:内在理路与外部历史条件

最后一位风雅之士:钱锺书先生

以通驭专,由博返约:钱宾四先生

国学与现代学术

学问与性情,考据与义理

“直入塔中”与“史无定法”

“哲学的突破”与巫的传统

“内向超越”

胡适的学位与自由之精神

民族主义与共产主义

人文边缘化与社会担当

西方汉学与中国学

宗教、哲学、国学与东西方知识系统

儒家思想的宗教性与东西方学术分类

国学、“国学者”与《国学季刊》

哲学与思想:东西方知识系统

哲学与抽象的问题

文化热与政治运动

知识人:专业与业余

治学门径与东西方学术

哈佛读书经验

早岁启蒙与文史基础

先立其大,则小者不能夺

洪煨莲(业)与杨联陞

俞平伯与钱锺书

学术与爱国主义

取法乎上

西方汉学与疑古问题

为了文化与社会的重建(刘梦溪访谈)

关于钱穆与新儒家

学术不允许有特权

学术纪律不能违反

“天人合一”的局限

怎样看“文化中国”的“三个意义世界”

学术立足和知识分子的文化承担

“经世致用”的负面影响

中国学术的道德传统和知性传统

中国传统社会的“公领域”和“私领域”

中国历史上的商人地位和商人精神

如何看待历史上的清朝

东西方史学观念和研究方法的异同

最要不得的是影射史学

文化的问题在社会

社会的问题在民间

后记

我走过的路

(1)

余英时

我求学所走过的路是很曲折的。现在让我从童年的记忆开始,一直讲到读完研究院为止,即从1937年到1962年。这是我的学生时代的全部过程,大致可以分成三个阶段:1937-1946年,乡村的生活;1946-1955年,大变动中的流浪;1955-1962年,美国学院中的进修。

我变成了一个乡下孩子

我是1930年在天津出生的,从出生到1937年冬天,我住过北平、南京、开封、安庆等城市,但是时间都很短,记忆也很零碎。1937年7月7日,抗日战争开始,我的生活忽然发生了很大的变化。这一年的初冬,大概是10月左右,我回到了祖先居住的故乡——安徽潜山县的官庄乡。这是我童年记忆的开始,今天回想起来,好像还是昨天的事一样。

让我先介绍一下我的故乡——潜山县官庄乡。这是一个离安庆不远的乡村,今天乘公共汽车只用四小时便可到达,但那时安庆和官庄之间还没有公路,步行要三天。官庄是在群山环抱之中,既贫穷又闭塞,和外面的现代世界是完全隔绝的。官庄没有任何现代的设备,如电灯、自来水、汽车,人们过的仍然是原始的农村生活。对于幼年的我,这个变化太大也太快了,在短短的三天之内,我顿然从一个都市的孩子变成了一个乡下的孩子。也就从这时开始,我的记忆变得完整了,清楚了。

乡居的记忆从第一天起便是愉快的。首先,我回到了大自然的怀抱。我的住屋前面有一道清溪,那是村民洗衣、洗米、洗菜和汲水的所在,屋后和左右都是山冈,长满了松和杉,夏天绿荫密布,日光从树叶中透射过来,暑气全消。我从七八岁到十三四岁时,曾在河边和山上度过无数的下午和黄昏。有时候躺在浓绿覆罩下的后山草地之上,听鸟语蝉鸣,浑然忘我,和天地万物打成了一片。这大概便是古人所说的“天人合一”的一种境界吧!这可以说是我童年所受的自然教育。

乡居八九年的另一种教育可以称之为社会教育。都市生活表面上很热闹,到处都是人潮,然而每个人的感觉其实都是很孤独的。家庭是唯一的避风港,但每一个家庭又像是一座孤岛,即使是左邻右舍也未必互相往来。现代社会学家形容都市生活是“孤独的人群”(lonely crowd),其实古代的都市又何尝不然?苏东坡诗“万人如海一身藏”,正是说在都市的人海之中,每一个人都是孤独的。但是在乡村中,人与人之间、家与家之间都是互相联系的,地缘和血缘把一乡之人都织成了一个大网。几百年、甚至千年聚居在一村的人群,如果不是同族,也都是亲戚,这种关系超越了所谓阶级的意识。我的故乡官庄,有余和刘两个大姓,但两姓都没有大地主,佃农如果不是本家,便是亲戚,他们有时交不出田租,也只好算了。我从来没有见过地主凶恶讨租或欺压佃农的事。我们乡间的秩序基本上是自治的,很少与政府发生关系。每一族都有族长、长老,他们负责维持本族的族规,偶尔有子弟犯了族规,如赌博、偷窃之类,族长和长老们便在宗祠中聚会,商议惩罚的办法,最严重的犯规可以打板子。但这样的情形也不多见,我只记得我们余姓宗祠中举行过一次聚会,处罚了一个屡次犯规的青年子弟。中国传统社会大体上是靠儒家的规范维系着的,道德的力量远在法律之上。道理(或天理)和人情是两个最重要的标准。这一切,我当时自然是完全不懂的。但是由于我的故乡和现代世界是隔绝的,我的八九年乡居使我相当彻底地生活在中国传统文化之中,而由生活体验中得来的直觉了解对我以后研究中国历史与思想有很大的帮助。现代人类学家强调在地区文化研究上,研究者必须身临其境(being there)和亲自参与(participation),我的乡居就是一个长期的参与过程。

现在我要谈谈我在乡间所受的书本教育。我离开安庆城时,已开始上小学了。但我的故乡官庄根本 ............

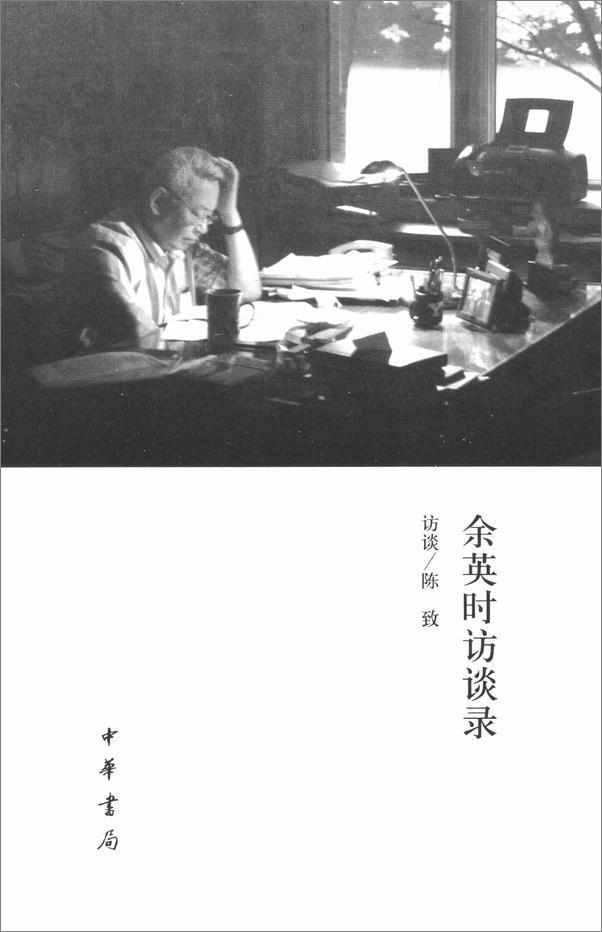

书籍插图:

以上为书籍内容预览,如需阅读全文内容请下载EPUB源文件,祝您阅读愉快。

书云 Open E-Library » 余英时访谈录 - (EPUB全文下载)